اخبار السودان

من درب الدموع إلى ريفيرا الشرق الأوسط..ما أشبه الليلة بالبارحة

أخبار | السودان الحرة

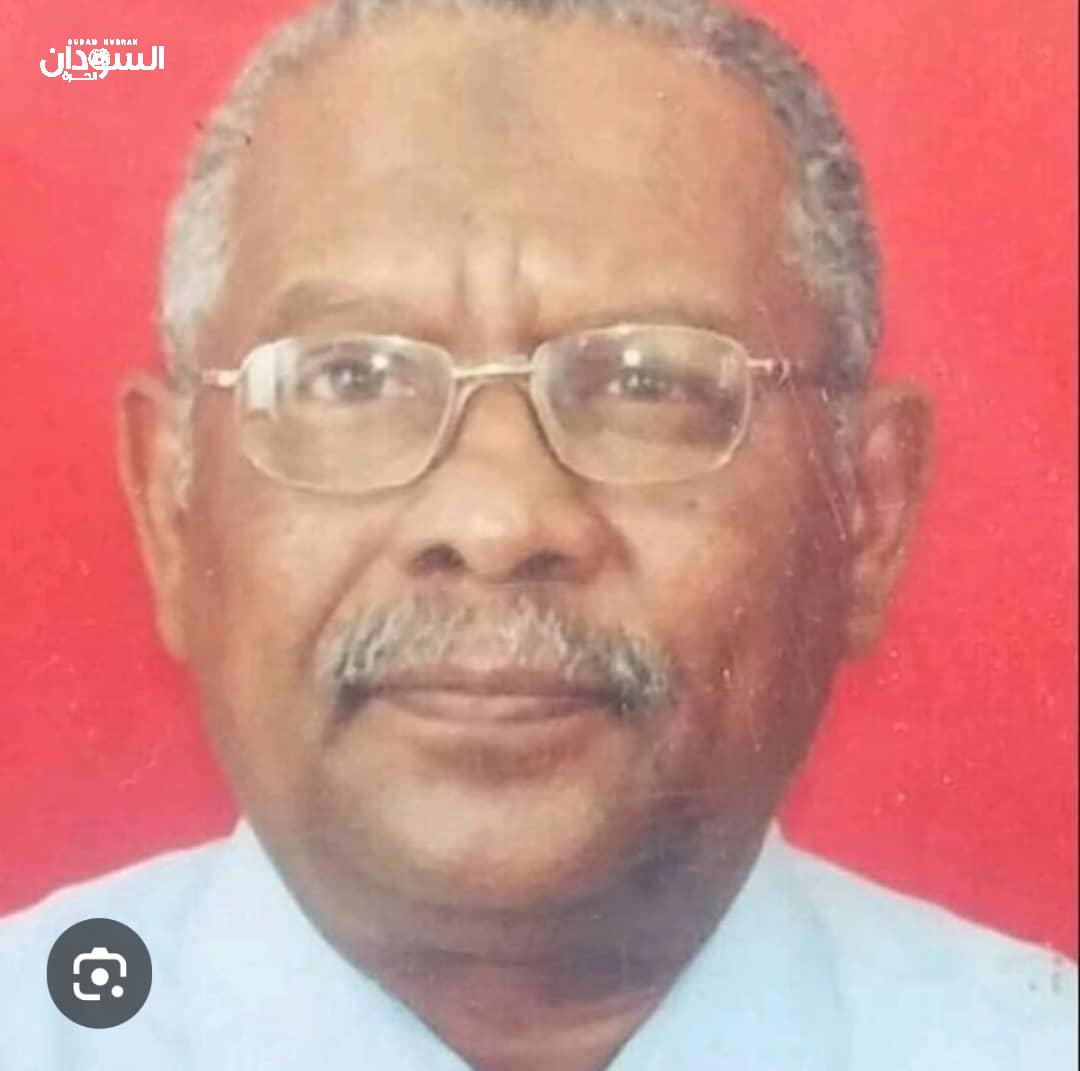

بقلم/ محمد الحسن محمد نور

لطالما استهوتنا أفلام “الويسترن” في صبانا، ورحنا نقتدي بها ونتعلّم منها الشجاعة والفضيلة. ولا يزال الإعلام الغربي يزخر بصورة الإنسان الأوروبي الشجاع الرحيم، المنقذ للجنس البشري وللحيوان، المدافع عن القيم الإنسانية الرفيعة. هذا هو الوجه الأمامي للعملة، هذا هو الوجه الجميل الذي يتم الترويج له. إلا أننا وبعد كل ذلك البهاء فقد أصبنا بالصدمة لاحقاً لدى انكشاف زيف الصورة التي سوغت لنا الباطل فى صورة الحق. أما الوجه الخلفي المخفي عمداً، فهو الذي يجسد أبشع مشاهد القبح والدمار والوحشية.

في غزة تمزق هذا الستار بعنف، ليكشف لنا عن تناقض صارخ، فـ”الإنسانية” المعلنة توارت واختفت عندما تعارضت مع المشروع الاستيطاني التوسعي، الذي تجرد تماماً من الأخلاق التي يتغنون بها ولم يعترف بأي قانون سوى قانون القوة. المشهد اليومي في غزة شريط مأساوي يجسد الوحشية في واحدة من أبشع صورها، ويدفعنا بقوة إلى النظر في أصل العقيدة التي أنتجته. هذه الوحشية لم تولد هنا في غزة، وإنما هي سليلة عقيدة نشأت وترعرعت على الأرض الأميركية، وكتب فصلها الأول منذ قرون على أيدي المهاجرين الأوروبيين الذين وفدوا إلى تلك البلاد بحثاً عن الثراء، ويكتب فصلها الحالي في غزة على أرض فلسطين.

لقد بدأت المأساة في فلسطين بوثيقة “وعد بلفور” عام 1917، عندما منحت إمبراطورية أرضاً لا تملكها لحركة استعمارية لا تستحقها. اليوم، واقتداء بأسلافه، أعلن الرئيس ترمب خطته الرامية إلى تحويل غزة إلى “ريفيرا الشرق الأوسط” وتحويلها إلى “فرصة عقارية استثمارية” بعد إفراغها من سكانها الأصليين. وهذا المشهد ليس إلا صدى واسترجاع لتلك المأساة الأميركية القديمة، حيث مثل وصول المهاجرين الأوروبيين إلى شواطئ أميركا “اكتشافاً” مذهلاً كان في حقيقته بداية مشروع استيطاني كبير وفرصاً واسعة لمغامرين يبحثون عن الثروة.

جاء هؤلاء حاملين معهم معرفة أوروبا وثقافتها إلى أرض بكر تقطنها شعوب بدائية تعيش على الفطرة، أناس طيبون مسالمون مضيافون. جاء المهاجرون وبدأوا بتشكيل مجتمعاتهم دون أن يعترضهم أو يمنعهم أحد، إلا أنهم لم يكتفوا ويتعايشوا مع أصحاب الأرض، بل بدأوا في إبعادهم وتصفيتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وأرضهم. أشعلوا حروباً غير متكافئة، جاءوا يحملون البنادق والمدافع ليستعملوها ضد شعوب لا تعرف من أدوات الحرب غير القوس والنشاب والتوماهوك. بدأت حرب الإبادة بالسلاح والدهاء الذي لا يعرفه هؤلاء البسطاء.

وجاءوا حاملين في حقائبهم أمراضاً مجهولة، مثل الجدري والحصبة، لتقضي على ما يقارب 90% من السكان الأصليين, “قيل إن ذلك كان بسبب عدم تعرف مناعتهم البيولوجية على تلك الأمراض”، لذلك كانت أجسادهم أرضاً بكراً لهذه الجراثيم التى فتكت بهم وأي فتك!

إلا أن الكارثة التي بدأت بصورة عشوائية، سرعان ما تحوّلت إلى سياسة رسمية، فلم يتردّد المستوطنون في استغلال هذا الضعف واستخدام المرض كسلاح، كما في حادثة “بطانيات الجدري” الشهيرة. لقد كانت “إبادة بيولوجية” ممنهجة مهّدت الطريق للخطوة التالية.

لم تكن الإبادة بالأمراض الفتاكة مجرد صدفة بيولوجية كما يزعم بعض المؤرخين الغربيين، ولكنها كانت جريمة مُخطَّطاً لها وثابتة بأدلة دامغة. فقد أدت استراتيجية الاستعمار الاستيطاني، التي اعتمدها المهاجرون الأوروبيون وحكوماتهم المتعاقبة، إلى انحدار كارثي في أعداد السكان الأصليين، حيث انخفضت أعدادهم من تقديرات تتراوح بين مليونين إلى 17 مليون نسمة قبل الاتصال الأوروبي إلى أقل من نصف مليون شخص في القرن التاسع عشر.

ففي الإبادة البيولوجية المتعمدة، وبالرغم من أن الأمراض المعدية التي حملها الأوروبيون شكلت العامل الأكبر في الوفيات، إلا أن التاريخ قد وثق استخدامها كسلاح حربي صريح. ففي عام 1763، وثق الجنرال البريطاني جيفري أمهرست نيته الصريحة في رسالة للكولونيل هنري بوكيه، حيث تساءل: “هل يمكن ألا يتم التخطيط لإرسال الجدري بين تلك القبائل الهندية الساخطة؟”. وفي رسالة لاحقة، أشار أمهرست إلى استراتيجية التدمير بعبارات لا تقبل التأويل: “سيكون من الجيد أن تحاولوا تطعيم الهنود عن طريق البطانيات الملوثة، وكذلك تجربة كل طريقة أخرى يمكن أن تخدم في استئصال هذا العرق البغيض”. هذه النية الصريحة بالتدمير المادي للجماعة تندرج بوضوح ضمن جريمة الإبادة الجماعية.

وجاء التطهير العرقي والتهجير القسري عبر “درب الدموع” ليكون الأداة الرئيسية للسيطرة على الأرض. فقد أصدر الكونغرس قانون إزالة الهنود عام 1830، الذي سمح بنقل آلاف القبائل قسراً من جنوب شرق البلاد إلى مناطق غرب نهر المسيسيبي. ونُفذ هذا التهجير في ظروف بالغة القسوة، حيث تشير التقديرات إلى وفاة ما بين 4,000 إلى 25,000 شخص من أصل حوالي 60,000 إلى 100,000 تم تهجيرهم، بسبب الجوع والبرد وسوء المعاملة. وأظهر الرئيس أندرو جاكسون ازدراءه للقانون عندما رفض الالتزام بحكم المحكمة الفيدرالية العليا لصالح قبيلة الشيروكي، قائلاً بتهكم: “لقد أصدر جون مارشال حكمه، فليقم الآن بتنفيذه”.

كما استهدفت القيادة العسكرية الأميركية تدمير مصدر بقاء قبائل السهول الكبرى، وهو حيوان البيسون (الجاموس)، الذي كان مصدر غذائهم وحياتهم. فقد قام الجيش الأميركي بعد الحرب الأهلية بدعم صيد الملايين من البيسون، واعتبر جنرالات مثل فيليب شيريدان أن الصيادين “فعلوا لحل المسألة الهندية أكثر مما فعله الجيش المنتظم بأكمله في الأربعين عاماً الماضية”. وكانت وجهة النظر العسكرية صريحة: القضاء على مصدر الغذاء هو “خط الهجوم الحاسم” لإجبار الهنود على الاستسلام والعيش في المحميات.

وتضمنت السياسات الاستعمارية أعمال قتل مباشرة وممولة حكومياً، حيث قدم حاكم ماساتشوستس ويليام شيرلي عام 1755 مكافأة قدرها 40 جنيهاً إسترلينياً لكل من يحضر فروة رأس رجل هندي، و20 جنيهاً لكل فروة رأس امرأة هندية أو طفل تحت سن 12 سنة. هذه السياسة حولت القتل إلى مهنة صيد للأفراد، وعمل اقتصادي مدعوم من السلطة. كما أسفرت مذبحة الركبة الجريحة عام 1890 عن مقتل ما لا يقل عن 150 شخصاً من رجال ونساء وأطفال قبائل لاكوتا، حيث كان ما يقرب من نصف الضحايا من النساء والأطفال.

ولم تكن الإبادة الثقافية الممنهجة أقل وحشيةً، فقد تم إنشاء نظام المدارس الداخلية الهندية بهدف “الاستيعاب والتدمير الثقافي”. حيث تم إبعاد أكثر من 150,000 طفل عن عائلاتهم، ومنعوا من التحدث بلغاتهم الأصلية، وعوقبوا جسدياً. وقد وصفت لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية هذا الفعل بـ”الإبادة الثقافية”، وتدل المآسي المرتبطة بهذه المدارس، بما في ذلك اكتشاف مئات القبور المجهولة للأطفال، على الأذى الجسيم الذي يتفق مع تعريف الإبادة الجماعية.

اليوم، يُظهر العدوان المستمر على قطاع غزة فصولاً متطابقة مع نموذج “الاستعمار الاستيطاني” الذي وُلدت عليه الولايات المتحدة. فالحصار والتجويع الذي يطابق تعريف الإبادة الجماعية، والتهجير القسري الذي يمثل “درب الدموع” العصرية، وتدمير البنى التحتية الذي يعادل إبادة البيسون، كل هذا يحدث تحت سمع القانون الدولي وبصره.

ويكمن الفارق الجوهري بين المأساتين في التوقيت التاريخي والسياق القانوني: فالكارثة الأميركية حدثت قبل صياغة القوانين الدولية الحديثة، بينما تحدث الكارثة في غزة اليوم تحت المظلة النظرية للقانون الدولي. ففي ظل المعاهدات التي تسعى للتعايش السلمي ونبذ الاستعمار، يظل السؤال: كيف يمكن لأعمال التدمير والتهجير القسري التي تندرج بوضوح ضمن بند “إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي”، أن تستمر دون رادع حقيقي؟

وعلى الرغم من كل هذا، فلا بد من الإقرار بأن الولايات المتحدة – التي بنيت على هذه الأسس – قد قدَّمت لاحقاً مساهمات لا تضاهى في تقدم البشرية عبر الاختراعات العلمية والتقنية. فمن رواد التيار المتناوب نيكولا تسلا والطيران الأخوان رايت، إلى تطوير الأسلحة النووية في “مشروع مانهاتن” وتأسيس شبكة الإنترنت، لعبت أمريكا دوراً رئيسياً في دفع عجلة الابتكار. لكن هذا الازدهار المادي لم يكن ليتحقق لولا التوسع الهائل على أراضٍ لم تكن شاغرة، بل كانت مأهولة بحضارات عريقة سُحقت تحت وطأة ما يُصنف تاريخياً كأعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي.

وتبقى التساؤلات الأساسية قائمة: كيف لأمة بنيت فوق الجماجم وتأسست على أقبح المآسي، أن تقدم للعالم أعظم الابتكارات، وهل ستكون نهاية القصة في غزة مختلفة عن سابقتها الأمريكية؟. لقد نجح المشروع الاستيطاني الأول في تأسيس دولة على جماجم السكان الأصليين، محولاً جرائمه إلى أسطورة تأسيس. واليوم، يحاول المشروع الاستيطاني الثاني كتابة أسطورته الخاصة على أنقاض غزة. الفوارق الجوهرية هذه المرة أن العالم يتدثر بميثاق الأمم المتحدة رغم اهترائه والضحايا ليسوا معزولين في قارة بعيدة، فأعين العالم تراقب، وصور معاناتهم تخرق جدران التعتيم. فهل ستسمح الإنسانية، وقد وعت دروس الماضي، بتكرار النهاية نفسها، أم أن درب الدموع هذه المرة ربما ينقلب على من حفره..؟

محمد الحسن محمد نور

٩ أكتوبر ٢٠٢٥

اخبار السودان

Lucky Circus On Line Casino Review Nz Nz$10,000 + 450 Free Spins

Filters, classes, and a responsive search bar allow you to shortly discover specific video games or browse by supplier and game sort. Lucky Circus On Line Casino delivers an intensive and various game portfolio. Sure, Fortunate Circus Casino is a reliable online gambling platform operated by Dama N.V., a well-established company in the iGaming business. There’s also an FAQ section that covers essential matters similar to account setup, payments, and bonus use. Lucky Circus luckycircus.ca On Line Casino provides responsive customer support across the clock.

With all of the above taken under consideration, do you contemplate this case to be resolved, since your account is permanently closed? Nonetheless, it was my mistake to only shut my account firstly instead of having it blocked. After the clear self-exclusion request on October 8th following correspondence with the casino, I did not lose any extra money. On October 22nd I acquired a reply from Fortunate Circus saying that my account was closed. Can you tell me the exact date your account was closed? From the proof you’ve supplied us, I can see that you asked for self-exclusion due to downside playing on the eighth of October.

Why Rely On Our Reviews: Our Method

An in depth FAQ section covers frequent matters like registration, bonuses, deposits, withdrawals, and technical points. The game variety receives frequent compliments, with gamers appreciating the fixed addition of latest titles. Actual participant experiences paint the truest image of any casino. For gamers who prefer devoted apps, Lucky Circus On Line Casino provides native applications for both iOS and Android devices. No obtain is required for most players—simply entry the casino via your cellular browser.

It should be thought-about as a plus that withdrawals may even be carried out in the course of the weekend. You can money in additional than €1.5, however the highest bonus that you can get is €1500. This requires you to make a primary deposit of €20 or more after your registration and your deposit will get boosted up to €1500. The timeframe that you have got in order to use your Free Spins packs, quantities 7 days.

🎪 Spectacular Welcome Bonus: 300% + 200 Free Spins

You should read on to learn how to unlock the Free Spins and an extra €1500 bonus on high of it! Security isn’t a priority – Lucky Circus contains an added advantage of a 2FA function, which may be activated in your account. It presents a web app various, which is browser-based and can be added to your cell home display screen. Fortunate Circus doesn’t have a cell on line casino that can be downloaded on Android or iOS mobile devices. Different accountable gambling measures together with links to helpful resources may be found in our responsible playing hub.

I’d recommend you verify yourself before playing to avoid any unexpected delays in withdrawing your money. They undoubtedly made it a more tense experience than enjoyable. Might you please share your communication with the casino concerning the verification? Please perceive that KYC is a vital and essential process, during which the on line casino makes certain that the cash is distributed to the rightful proprietor.

Lucky Circus forms part of a big community of gambling sites operated by Dama N.V. It also holds a gambling licence from Curacao and operates in a good and accountable manner. Nonetheless, Fortunate Circus has complete Help that addresses varied areas of concern, including deposits and withdrawals in addition to registration. No fees are relevant on either deposits or withdrawals. To cash out your winnings, your choices are much more limited. Processing instances for fiat and crypto are all immediate. If you could have UTorg, you might also make a deposit of $20 via Paysafecard.

- Our goal is to supply accurate and up-to-date data so you, as a participant, could make informed selections and find the best casinos to match your wants.

- In Distinction To Candy Bonanza, this session felt extra influenced by short-term variance typical of live on line casino play.

- Among the game choice, some titles I advocate you check out embody Joker’s Million, Wild Wild Joker, Joker Rush and Crazy Circus.

- Fortunate Circus Casino companions with downside gambling organizations to ensure support is at all times available.

- This method, you get more than one shot at beating the wagering necessities, and you can get familiar with the casino’s choices without burning by way of your funds too shortly.

Captain Spins On Line Casino Evaluation Canada

Cooling-Off Limits quickly restrict deposits and promotional presents whereas maintaining withdrawals out there. Fortunate Circus offers several responsible playing controls to help gamers handle their exercise. The consultant provided detailed details about the four-tier loyalty system and defined how players advance via constant wagering. Customer help access is consistent throughout platforms, with reside chat and e-mail available in both. Reside on line casino games carry out well on mobile, with streams adjusting mechanically to screen size. Lucky Circus presents both browser-based mobile play and a devoted cellular app for Android and iOS.

The Fortunate Circus welcome offer is extra sizeable than many different casinos within the trade. In Accordance to the bonus terms, each sport sort contributes a specific share to satisfy the wagering necessities. All wagering for the money bonuses is about to 40x, whereas all winnings from free spins come with 30x wagering necessities. You’ll must enter a few bonus codes to assert the money and free spins earlier than each deposit.

اخبار السودان

BettyWins Casino Games Variety and Providers in New Zealand

We are proud to partner with Real Time Gaming, a leading software provider, to bring you cutting-edge gaming experiences with seamless graphics and smooth gameplay. Betty Wins Casino supports betty-wins.ca multiple currencies, including USD, and offers payment methods such as Visa, MasterCard, Bitcoin, and Tether, among others. This ensures that deposits and withdrawals are both safe and convenient, allowing you to focus on enjoying your favorite games. Betty Wins has great no-deposit benefits for newcomers, including free spins and bonus credits.

Our live chat operates 24/7, connecting you instantly to knowledgeable agents for real-time assistance. Reach us anytime at Whether you need help with bonuses, technical issues, or account management, our team delivers fast, friendly solutions—day or night. Technical hiccups can occasionally occur, but resolving them is straightforward. Betty Wins Casino boasts a robust selection of high-quality games powered by Real Time Gaming (RTG).

Grab Exclusive Bonuses Straight from Your Phone

To keep yourself updated on the most recent offers and Betty Wins Casino bonus codes, make sure you visit the promotions page often or register for the casino email. A standout feature of Betty Wins is its crypto-friendly payment system, allowing deposits and withdrawals via Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, Solana, Litecoin, and more. Traditional payment options such as Visa and Mastercard are also supported, providing flexibility for all players. However, the casino notes that cryptocurrency deposits do not support setting deposit limits, so responsible gaming measures should be managed by the players themselves. Betty Wins Casino is launching offering a dynamic gaming experience tailored to players in the United States.

Betty Wins Casino boasts a game selection of over 380 games, including slots and table games. The casino partners with SpinLogic Gaming to offer high-quality games with smooth gameplay and impressive graphics. Players can enjoy popular slot titles and classic table games such as blackjack and roulette. Some no-deposit and exclusive bonuses have maximum cashout limits and opt-in requirements. Bonuses are claimed through the cashier or by entering codes at signup; terms apply and offers may change without notice, so check our promotions page to confirm current details and availability.

Additionally, you can enhance your security by enabling features like two-factor authentication for added peace of mind. Verde Casino creates a safe space where you can enjoy gaming, prioritizing reliability, quality, and comfort. Modern technologies like smart notifications and Face ID authentication make using it seamless and convenient. There’s no need to install an app — the mobile browser version works flawlessly, offering full functionality on the go. You can claim the $77 free chip offered by the Betty Wins Casino by verifying your account and clicking the “Claim Now” button that shows up on the homepage. For this Betty Wins Casino review, we contacted the site’s staff and inquired about the platform’s license.

- Registering your new account can be done on any device and takes just a few seconds with only your basic details required, and that initial free casino chip of $77 is ready and waiting.

- Issues like this one add up to our list of reasons why we don’t recommend often recommend casinos that hold this license.

- There is also a separate 50% Highroller bonus up to C$1,500 you can enjoy as well if you prefer.

- If you’re considering joining this real-money casino, conducting more research about its operator would be advisable.

The casino also offers exciting special promotions that coincide with holidays and events, ensuring fresh excitement. Newcomers to BettyWins Casino are welcomed with an impressive package that elevates their gaming experience straight away. One of the standout features of BettyWins is its low minimum deposit of only $1. This low barrier applies to specific transactions through the Lightning Network, as well as Litecoin, Solana, and Dogecoin. Unlock your extra code by entering the particular bonus code connected to the campaign you are using as you make your deposit. For a full breakdown of current offers, always check the Promotions page—some deals are available for a limited time only.

Our expertly crafted security systems, instant crypto payouts, and fair gaming credentials mean you can play without hesitation. Every slot spin, table bet, and video poker round is powered by trusted Real Time Gaming software, with strict licensing guaranteeing unbiased results. Your personal data and funds stay safeguarded with cutting-edge encryption, so you can focus on the excitement of the game.

BettyWins Table Game Selection

If that’s not enough, you can also grab a $77 Free Chip, providing another shot at a win with zero commitment. Betty Wins Casino is handing you a free pass to real-money gaming with no deposit bonus codes. This isn’t play money; it’s a genuine opportunity to spin the reels, hit the tables, and build a bankroll completely on the house. Our casino employs state-of-the-art encryption technology to protect your personal information and financial transactions. Additionally, we are fully licensed and regulated, ensuring that our games are fair and transparent. Our commitment to responsible gaming is unwavering, with numerous resources available to support players in maintaining a healthy gaming balance.

Withdrawal Speed and Limits

So, grab your Android device, download the app, and start spinning, winning, and enjoying the best of online gaming wherever life takes you. Great news for mobile gamers across the US—Betty Wins Casino has officially rolled out its Android app, bringing a full-fledged casino experience right to your fingertips. Whether you’re spinning slots during a lunch break or claiming a juicy bonus on your commute, this app is designed to keep the action rolling wherever you are. Available for download now, it’s packed with features tailored for American players looking for convenience without sacrificing quality.

اخبار السودان

Online Casino For Real Cash & Cell Bonus

Once processed, players ought to receive their winnings within a couple of hours or days, relying on the withdrawal choice. After that, gamers shall be redirected to a new page where they will complete their transactions. lunu-bet.ca Payment choices are among the many key features you should consider before signing up with a on line casino. Some offshore casinos are top-rated within Canada, meaning some users might have difficulties discovering a regulated site that’s value it.

For those gamers, this is a guidelines of how to independently confirm whether or not your chosen US online on line casino is secure and trusted. Many gamers favor to do impartial research to verify that their favourite on-line casino is trusted in the business. Online casinos are playing websites where you’ll have the ability to play actual cash video games. LunuBet Casino presents a extensive array of video games including video slots, traditional slots, table video games, stay supplier games, digital sports activities, crash games, and more. Different promotions embody second and third deposit bonuses, seasonal offers, and a no-deposit bonus. LunuBet helps all kinds of deposit and withdrawal options, making it accessible for gamers with completely different preferences.

Casino Sport Suppliers At Lunubet

From Monday to Sunday, reside on line casino gamers can get 25% cashback up to $300! Players can get pleasure from a wide range of slots, table games, stay casino games, and unique titles. Players can interact in real time by way of video games like Speed Roulette and Loopy Time, benefiting from multiple betting choices and an attractive social environment that replicates the feel of a physical casino.

- LunuBet Casino holds a gambling license in Comoros issued by Anjouan Gaming.

- For a more genuine experience, try the LunuBet reside casino lobby, where you’ll have the ability to flick thru variations of reside blackjack, roulette, poker, game exhibits, and baccarat.

- However there’s no separate class for table video games in the menu, so you have to use the search bar or scroll through other sections to search out them.

Confirm Your Account

For instance, free spins may only apply to certain slots. Contact support if points persist. Minimal deposit typically ~ €20 or equivalent in your currency. Additionally, he had three more pending withdrawals totaling €1,150.

What Are The Most Popular Cost Strategies Out There At Lunubet Casino?

There’s additionally a search bar for locating specific video games, along with filters to browse by class. LunuBet also offers a complete sportsbook covering hockey, basketball, soccer, tennis, MMA, and other sports. It is worth up to €/$1,750 / C$/AU$2,625 and 50 free spins across your first four deposits. Like this casino, BDMBet and 9 casino do not supply a great choice of jackpot slots, however. The very first thing we at all times do once we review the stay on line casino section at a on line casino is check out the featured licensed providers. All you should do is visit the cashier in your account, select your most well-liked fee option, and deposit how much you see match.

Proceed reading our LunuBet Casino evaluation as we discover everything you want to know that makes the on line casino stand out. Please notice that operator particulars and sport specifics are up to date often, however could range over time. We diligently highlight essentially the most reputable Canadian on line casino promotions while upholding the best standards of impartiality. It’s a great decide if you want an enormous sport selection and don’t need to wait lengthy for your cashouts.

Level 1 VIP members have their withdrawals limited to €/C$/A$/NZ$500 per day and €/C$/A$/NZ$7,000 per thirty days. Bank transfers, Sofort, Visa, Mastercard, Giropay, Bitcoin, Litecoin, and Ethereum are the primary deposit strategies obtainable with minimum quantities starting at $10 or the equal. To make a deposit, log in, go to the Cashier, choose your favourite deposit technique, enter the quantity you would like to deposit, and see the funds get immediately credited to your account. Iconic games, award-winning series which have become staples in the industry, or brand-new releases from less-known studios – LunuBet Casino has all of it.

Additionally, the casino has a devoted app for gamers who want to obtain and set up it on their iOS or Android devices. LunuBet Casino permits players to deposit and withdraw their winnings by way of cryptocurrencies. We advise players to take a look at the on line casino for more info if their preferred currencies are available of their region. This diverse selection permits gamers to deposit, wager, and withdraw of their preferred currency. LunuBet caters to both casino fanatics and sports activities punters, offering a well-rounded sportsbook alongside its on line casino video games. Lunubet Casino is an all-in-one platform that includes a mix of casino games and a sportsbook.

-

اخبار السودانمنذ 6 أيام

Online casinos moeten stoppen met misleiden en spelers compenseren

-

اخبار السودانمنذ أسبوع واحد

Unlock Exclusive Bonus Offers on Bounty Reels for UK Players Today!

-

اخبار السودانمنذ أسبوع واحد

Discover Richy Leos Top Slot Selection for UK Players A Dive into Exciting Gameplay

-

اخبار السودانمنذ أسبوع واحد

Clear Bonuses & Fast Payouts

-

اخبار السودانمنذ 6 أيام

Can’t Get Bathtub Drain To Seal Terry Love Plumbing Advice & Rework Diy & Skilled Forum

-

اخبار السودانمنذ أسبوع واحد

Lucia Martino Lucky Wave

-

اخبار السودانمنذ أسبوع واحد

Smokace Casino Bonuses No Deposit Bonus Codes November 2025

-

اخبار السودانمنذ أسبوع واحد

Regularly Asked Questions: Your Information To Skyhills Casino For Uk Gamers